歯科矯正

最終更新日:2025年7月15日

八重歯を抜くと顔はどう変わる?抜歯して後悔しないためにメリット・デメリットを解説

気になる八重歯。「いっそ抜いてしまえば、口元がスッキリして顔の印象も良くなるかも…」そう考えていませんか?

しかし、その安易な判断が、ほうれい線が深くなったり、頬がこけて見えたりといった、望まない顔の変化につながる可能性があります。

本記事では歯科医師監修のもと、八重歯の抜歯が顔に与えるリアルな影響と、絶対に知っておくべきリスクを徹底解説。

さらに、大切な歯を「抜かずに」コンプレックスを解消するための、賢い矯正治療の選択肢もご紹介します。

目次

- 【前提】八重歯(犬歯)の抜歯はリスクを伴う

- 八重歯を抜くと顔は変わる?起こりうる5つのリスク

- ①たるみ・シワが目立つようになる

- ②ほうれい線が目立つようになる

- ③あごや奥歯に負担がかかる

- ④顔のバランスが崩れ、老けた印象になった

- ⑤一度抜いたら、二度と元に戻せない

- なぜ八重歯は抜かない方がいい?顔のバランスを保つ重要な役割

- 咬み合わせを支える「ガイド役」の歯だから

- 根が深く強いため、「長く使える頼れる歯」と言われているから

- 前歯と奥歯の“つなぎ役”として全体のバランスを保っているから

- 顔の変化が心配でも大丈夫?八重歯を抜かずに矯正できる5つのケース

- ①小臼歯を抜歯することでスペースが確保できる場合

- ②歯と歯の間を削ることでスペースが確保できる場合

- ③奥歯や親知らずを後方に移動できる場合

- ④歯列を側方に広げてスペースを確保できる場合

- ⑤顎関節症を患っている場合

- 八重歯を抜かずに顔の印象を変える

- ①マウスピース矯正

- ②ワイヤー矯正

- ③セラミック矯正

- 「八重歯を抜くと顔が変わるかも」と心配なら無料診断で相談

【前提】八重歯(犬歯)の抜歯はリスクを伴う

「気になる八重歯を、いっそ抜いてしまえば解決するのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、歯科治療の世界では「八重歯(犬歯)は、基本的に抜いてはいけない歯」と言われるほど、重要な役割を担っています。

なぜなら、犬歯は食べ物を噛み切るだけでなく、以下のような3つの大切な役割を持っているからです。

- 噛み合わせのズレを防ぐガイド役

- 歯の中で最も根が深く丈夫なため、長く使える

- 歯列全体のバランスを保つ要(かなめ)

この重要な歯を失うことは、口元だけでなく顔全体の印象や健康にも、予期せぬ変化をもたらすリスクを伴います。

八重歯を抜くと顔は変わる?起こりうる5つのリスク

安易に八重歯を抜いてしまうと、期待とは裏腹に、後悔につながる望ましくない変化が起こることもあります。

実際に八重歯を抜くとどうなるのか、起こりうる5つのリスクについて、具体的に見ていきましょう。

①たるみ・シワが目立つようになる

八重歯を抜いたことで、顔全体のボリュームが減り、頬や口元のたるみが気になるようになったという声もあります。

歯には、内側から皮膚や筋肉を支える役割がありますが、八重歯があることで支えられていた部分が抜歯によって空間ができたり歯列が内側に下がったりすることで、皮膚がたるみやすくなることがあるのです。

その結果、頬がこけて見えたり、年齢以上に老けた印象になることもあります。

②ほうれい線が目立つようになる

八重歯を抜いたことで、かえってほうれい線が目立つようになったと感じる人もいます。

これは、歯を支えていた骨や歯列のボリュームが減少し、口元を支える力が弱くなってしまうことが原因です。

とくに、頬の脂肪や皮膚を内側から押し支えていた八重歯がなくなると、その部分の皮膚がしぼみ、シワとして現れやすくなるのです。

③あごや奥歯に負担がかかる

八重歯を抜くことで、噛み合わせのバランスが乱れ、特定の歯に過度な負担がかかってしまうことがあります。

本来、上下の歯は全体で力を分散しながら噛む仕組みになっていますが、八重歯を失うことでそのバランスが崩れると、噛むたびに奥歯やあごに集中して負荷がかかるようになるのです。

その結果、奥歯のすり減りや、歯ぎしり・食いしばりなどのクセが強まり、顎関節にまで影響を及ぼすこともあります。

④顔のバランスが崩れ、老けた印象になった

たるみやシワの結果として、頬がこけて見えたり、口元が寂しくなったりして、全体的に「老けた印象」に変わってしまうことがあります。

「若々しさ」の象徴でもあった八重歯のボリュームが失われたことで、顔全体のバランスが崩れてしまうのです。

⑤一度抜いたら、二度と元に戻せない

最も重要なリスクは、抜いてしまった歯は、二度と元には戻せないということです。

もし抜歯後に顔の変化や機能的な問題で後悔しても、失った天然の歯を取り戻すことはできません。だからこそ、八重歯の抜歯は慎重に判断する必要があるのです。

なぜ八重歯は抜かない方がいい?顔のバランスを保つ重要な役割

八重歯は“抜かずに活かす”方が良いとされるケースがほとんどです。

以下では、八重歯をなるべく抜かないほうがいいとされる理由について、機能面・構造面・役割の観点から詳しく解説していきます。

咬み合わせを支える「ガイド役」の歯だから

八重歯(犬歯)は、噛み合わせの誘導や歯全体の動きをコントロールする「ガイド役」として重要な役割を担っています。

たとえば、左右に顎を動かすとき、犬歯が最初に接触することで、奥歯同士の強いぶつかり合いを防ぎ、歯への負担を軽減する働きをしてくれます。

この働きは「犬歯誘導」とも呼ばれ、歯のすり減りや顎関節への負担を抑えるうえで欠かせない機能です。

しかし、八重歯が抜かれてしまうと、この犬歯誘導がなくなり、他の歯が代わりに衝撃を受けるようになるため、奥歯の摩耗や顎の不調につながるリスクが高まります。

見た目の印象だけで抜歯を決めるのではなく、こうした機能的な重要性も考慮して判断することが大切です。

根が深く強いため、「長く使える頼れる歯」と言われているから

八重歯にあたる犬歯は、歯の中でも特に根が深く、構造的に強いのが特徴です。

そのため、虫歯や外的な衝撃にも耐えやすく、ほかの歯と比べても長く使えることが多いとされています。

とくに高齢になると、歯周病や加齢によって歯を失いやすくなりますが、犬歯は歯根がしっかりしているため、最後まで残りやすい“頼れる歯”として重宝される存在です。

しかし、安易に抜歯をしてしまうと、その強い歯を失い、将来的に噛み合わせや義歯の設計に支障をきたすリスクもあります。

矯正の都合や見た目の改善を優先したくなる気持ちは理解できますが、口の中で果たしている役割や、長期的な安定性を踏まえて慎重に判断することが大切です。

前歯と奥歯の“つなぎ役”として全体のバランスを保っているから

八重歯(犬歯)は、前歯と奥歯の間に位置することで、歯列全体の形状やバランスを支える“つなぎ役”を担っています。

とくに、歯並びの自然なカーブは、犬歯が“支点”となって保たれており、この1本があることで歯列のゆがみや崩れを防いでいるのです。

もし犬歯を抜いてしまうと、この支点がなくなり、歯列全体のバランスが不安定になってしまうおそれがあります。

このように、犬歯は単に“前に飛び出た歯”ではなく、歯列全体を安定させる要となる歯である大切な存在なのです。

顔の変化が心配でも大丈夫?八重歯を抜かずに矯正できる5つのケース

八重歯が気になるからといって、すぐに抜歯が必要というわけではありません。

歯科矯正の現場では、抜歯を避けながらスペースを確保し、歯列を整える方法も多く用いられています。

ここでは、八重歯の抜歯を回避する代表的な症例を5つ紹介します。

①小臼歯を抜歯することでスペースが確保できる場合

八重歯があっても、小臼歯(4番目の歯)を抜歯してスペースを確保できる場合は、抜歯をしません。

八重歯が歯列から飛び出す原因のひとつに、歯の生えるスペースが不足していることが挙げられます。

そこで、八重歯の後方にある小臼歯を抜くことで、前方のスペースに余裕が生まれ、飛び出た八重歯を自然に歯列に収めることが可能になります。

また、小臼歯は犬歯(八重歯)に比べて歯根が短く、寿命もやや短いとされているため、抜歯対象としてのリスクも低く抑えられます。

②歯と歯の間を削ることでスペースが確保できる場合

歯列に少しのスペースさえ確保できれば、八重歯を抜かずに矯正できるケースも多くあります。

そのひとつが、「IPR(ディスキング)」と呼ばれる方法です。

IPRとは、歯の表面(エナメル質)を0.2〜0.5mm程度だけ削って、歯と歯のあいだにわずかな隙間をつくる処置のことです。

歯全体で見ると、合計で数ミリのスペースが確保でき、そのスペースを活かして飛び出た八重歯を正しい位置へと誘導することが可能になります。

③奥歯や親知らずを後方に移動できる場合

矯正治療の中には、八重歯のスペースを確保するために奥歯や親知らずを後方に移動させる方法もあります。

本来、八重歯が歯列におさまらない原因は「前方のスペース不足」です。

そのため、後方の歯(特に第一大臼歯や親知らず)を少しずつ後ろに移動させていくことで、前方に空きスペースを生み出すことが可能になります。(「遠心移動」と言います。)

また、親知らずが生えている場合は抜歯してスペースを確保することもあり、犬歯を抜くことなく歯列を整えられる可能性があります。

④歯列を側方に広げてスペースを確保できる場合

八重歯を抜かずに矯正できる方法のひとつとして、歯列全体を横に広げてスペースを確保する方法があります。

これは「歯列拡大」と呼ばれる処置で、歯が生えるためのアーチ(歯列弓)そのものを広げて、歯が並ぶ余地をつくる治療法です。

とくに、上あごの歯列が狭い方や、顎の発育が未成熟な10代の患者さんに適しており、成長期のタイミングを活かして無理なくスペースを確保できます。

⑤顎関節症を患っている場合

顎関節症を抱えている方の場合、八重歯の抜歯には特に慎重な判断が求められます。

顎関節症は、あごの関節や周囲の筋肉に痛みや違和感が出る症状で、噛み合わせのわずかなズレが症状を悪化させることがあります。

とくに犬歯(八重歯)は、噛み合わせの誘導役として非常に重要な役割を担っており、この歯を抜くことで上下の歯の接触バランスが崩れ、顎関節に余計な負担がかかる可能性があるのです。

このように顎関節症の既往がある場合は、口腔外科や顎関節治療の知見がある歯科医師による診断のもと、「犬歯を残す矯正方針」が優先されるケースがほとんどです。

八重歯を抜かずに顔の印象を変える3つの矯正法

八重歯は抜かずに、矯正治療で整えることが可能です。

近年では治療方法の選択肢も広がっており、目立ちにくく快適な方法も選べるようになっています。

近年では治療方法の選択肢も広がっており、目立ちにくく快適な方法も選べるようになっています。

ここでは、八重歯の改善に用いられる代表的な3つの矯正方法をご紹介します。

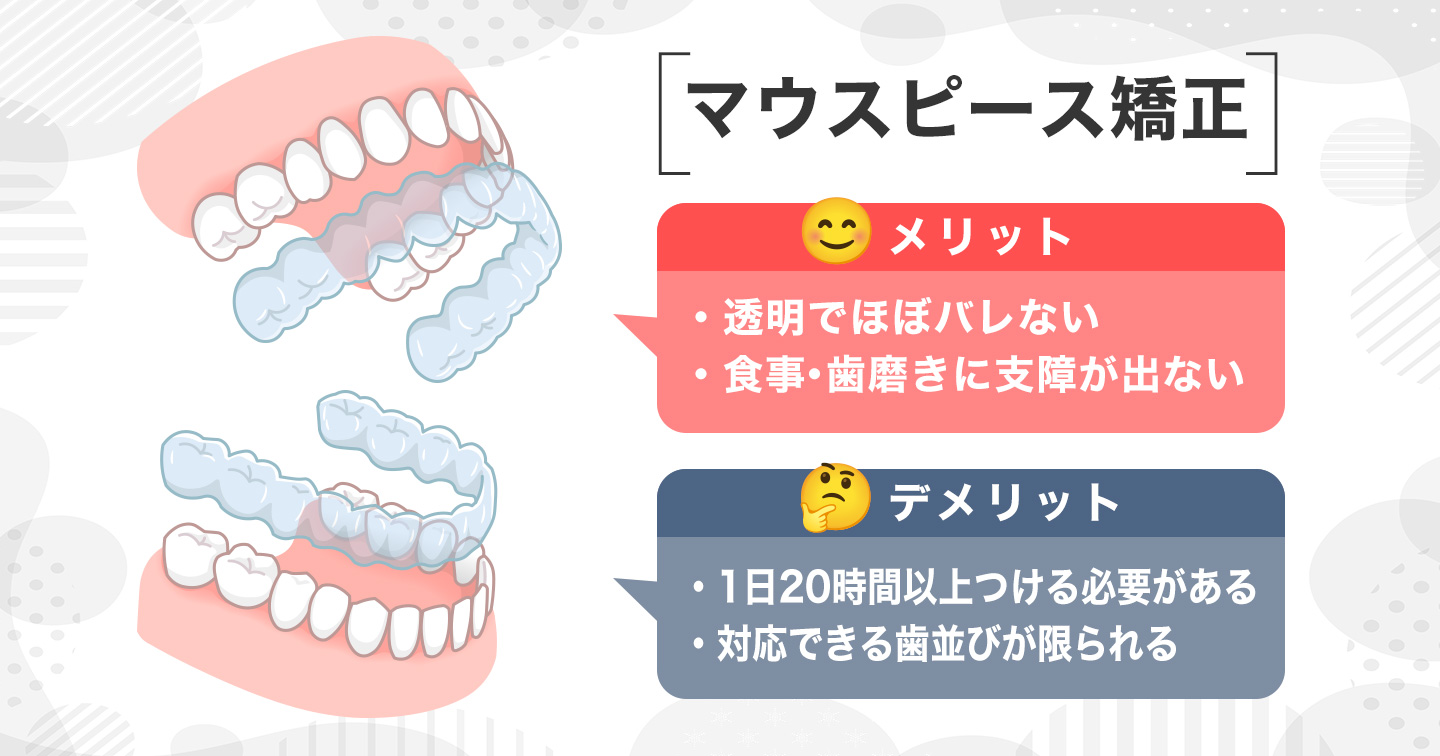

①マウスピース矯正

マウスピース矯正は、八重歯のように歯並びが部分的に乱れているケースにも適応されることが多く、歯列全体をコントロールしながら、徐々に理想の位置に導いていく方法です。

取り外しができるため、食事や歯みがきの際のストレスが少なく、衛生的に治療を続けられる点も大きなメリットといえるでしょう。

一方で、自己管理が必要な治療法でもあります。マウスピースは1日20時間以上の装着が推奨されており、指示通りに装着しないと計画通りに歯が動かず、治療が長引いたり効果が出なかったりする可能性もあります。

軽度〜中等度の八重歯であれば、マウスピース矯正でも十分に対応できるケースが多く、自己管理ができて見た目を重視する方におすすめの選択肢です。

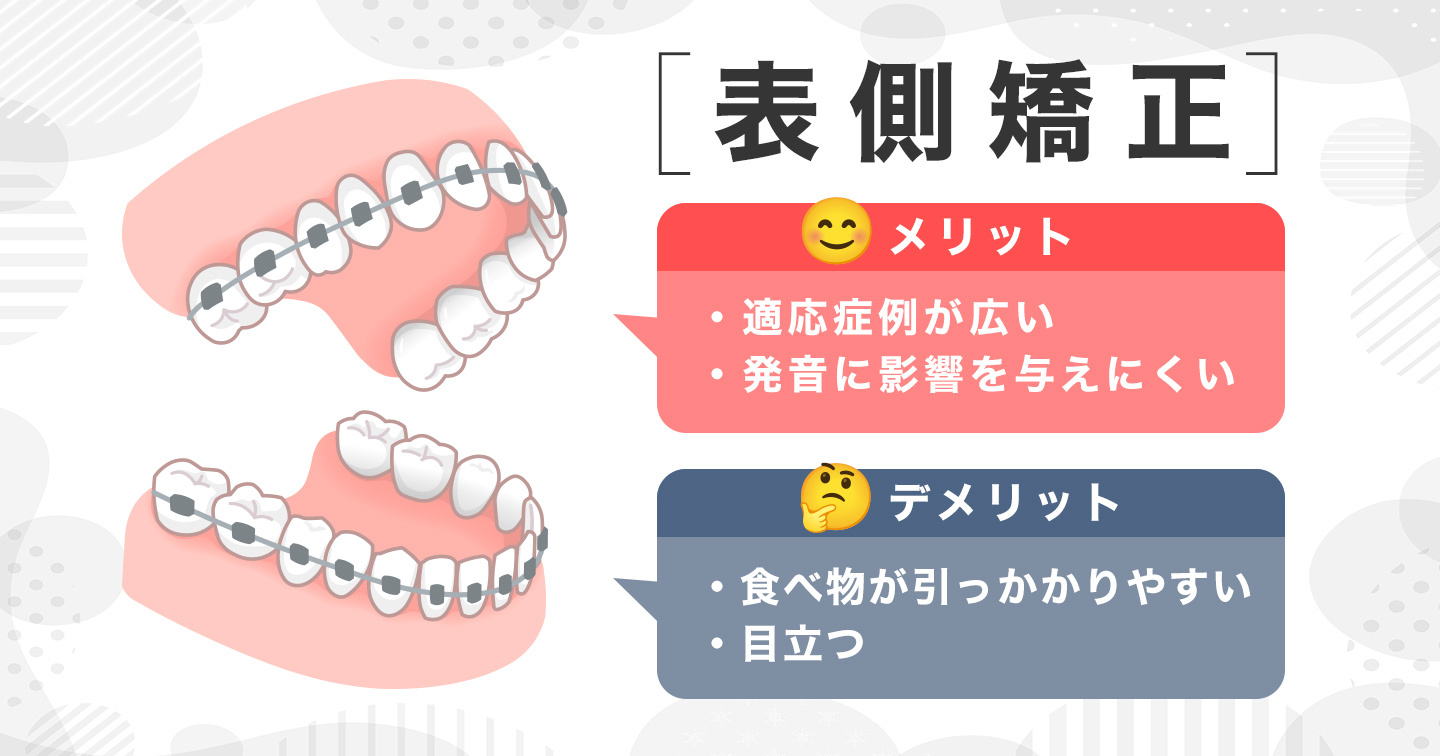

②ワイヤー矯正

ワイヤー矯正は、歯に「ブラケット」と呼ばれる装置を取りつけ、ワイヤーで力をかけて少しずつ歯を動かしていく方法です。あらゆる歯並びの乱れに対応可能で、特に歯の移動距離が大きい八重歯の矯正にも高い効果が期待できます。

また、治療計画に応じて微細な調整がしやすいため、より正確に歯をコントロールしたい方に向いています。

ただし、ブラケットやワイヤーが見えるため、見た目が気になる方にはややハードルが高い方法といえるかもしれません。

しかし最近では、白や透明の目立ちにくい装置も登場しており、審美性の面も改善されているため、さまざまな症例にもマルチに対応できる方法と言えるでしょう。

あわせて読みたい

ワイヤー矯正とは?ワイヤーの種類や仕組み、特徴を徹底解説

③セラミック矯正

セラミック矯正は、歯を削って形を整えた上にセラミック製の被せ物(クラウン)を装着し、短期間で理想の歯並びや白さを実現する方法です。

歯を物理的に動かすわけではないため、矯正器具を長期間つける必要がなく、見た目重視の方や短期間で仕上げたい方に向いています。

一方で、健康な歯を大きく削る必要があることや、八重歯が大きくズレている場合には適応が難しいケースがあるのがデメリットです。

審美性を重視したい方にとっては魅力的な選択肢ですが、適応症例が限られるため、事前に専門医としっかり相談することが大切です。

あわせて読みたい

セラミック矯正とは?後悔しない?歯科矯正との違いや費用を解説

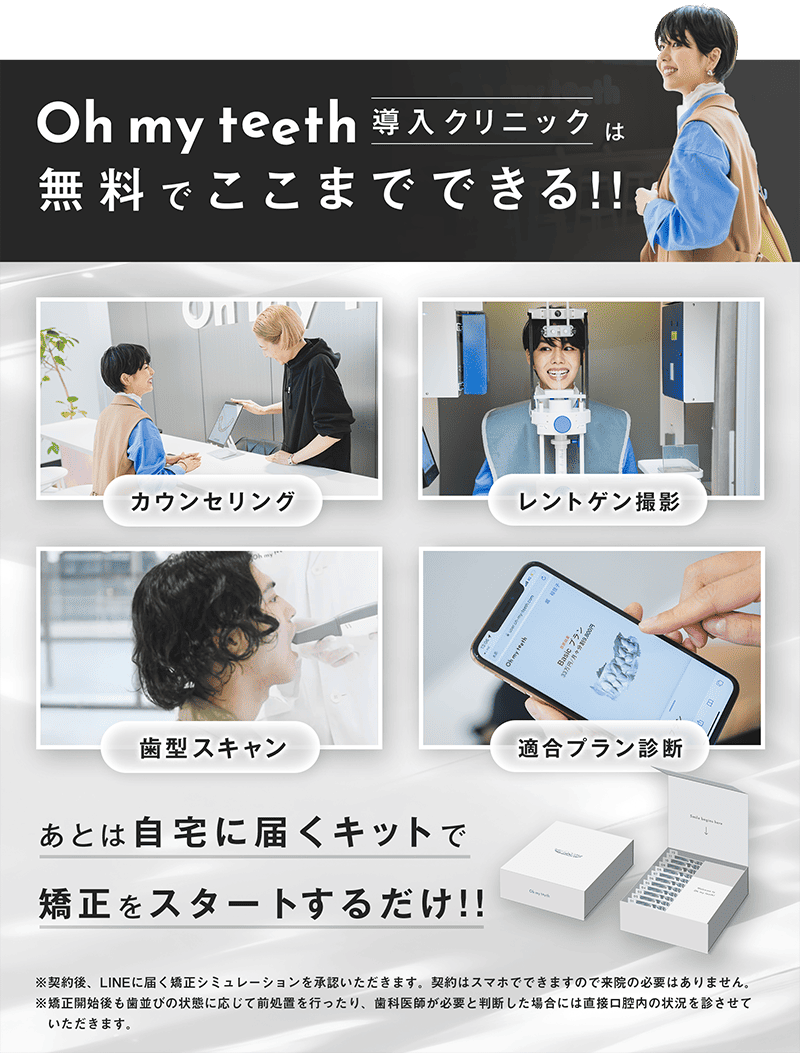

「八重歯を抜くと顔が変わるかも」と心配なら無料診断で相談

==「八重歯を抜くと顔が変わってしまうかも」と不安な方は、歯科矯正の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

現代の矯正治療には、目立ちにくいマウスピース矯正や、あらゆる歯並びに対応できるワイヤー矯正など、多くの選択肢があります。精密な検査と診断に基づけば、あなたの理想と歯の健康、両方を大切にした治療計画がきっと見つかるはずです。

「できれば歯は抜きたくない」「自分に合った矯正方法を知りたい」という方は、マウスピース矯正 Oh my teethの無料診断へお気軽にお越しください。あなたの八重歯の状態を専門家がしっかり診断し、抜歯をせずに理想の歯並びを目指せるプランをご提案できるかもしれません。